企业全球化经营的机遇与挑战

"出海"一词今年备受瞩目,它似乎被视作应对国内市场增长放缓和资本市场寒冬的一剂良药。然而,企业的国际化进程绝非易举,企业不仅要应对商业发展层面的种种难题,还需完成治理模式的深刻转型,面临着无数的挑战。

近日,在中欧Global EMBA课程主办的研讨会“企业全球化经营的机遇与挑战——从生物制药行业看中国企业出海”中,中欧国际工商学院管理学兼职教授布安瑞(Eric Bouteiller),百普赛斯创始人、董事长兼首席执行官陈宜顶(Global EMBA 2021)和康龙化成公司董事会秘书、首席财务官李承宗(Global EMBA 2010)进行了深入探讨,让我们了解了这两家业务遍布全球的跨国企业是如何开启自己的国际化征程,而他们的成功对于其他中国企业的出海又有何借鉴意义。

布安瑞教授拥有丰富的行业经验,在中欧国际工商学院教授制药与健康产业课程,专注于战略和市场准入的核心内容

百普赛斯创立于2010年,公司提供并开发包括蛋白质、抗体和试剂盒以及分析和测试等服务。百普赛斯于2021 年上市,目前已在全球13个地区建立了办公室,员工超过 800 人,覆盖了超过9000家客户。

康龙化成作为生物医药研发服务的供应商,2003年在美国起家,2004 年在北京成立了第一个办公室。现在康龙化成在全球有21个办公室,员工超过20000人,公司85%的业务来自海外。

现在考虑出海 要往后看30年

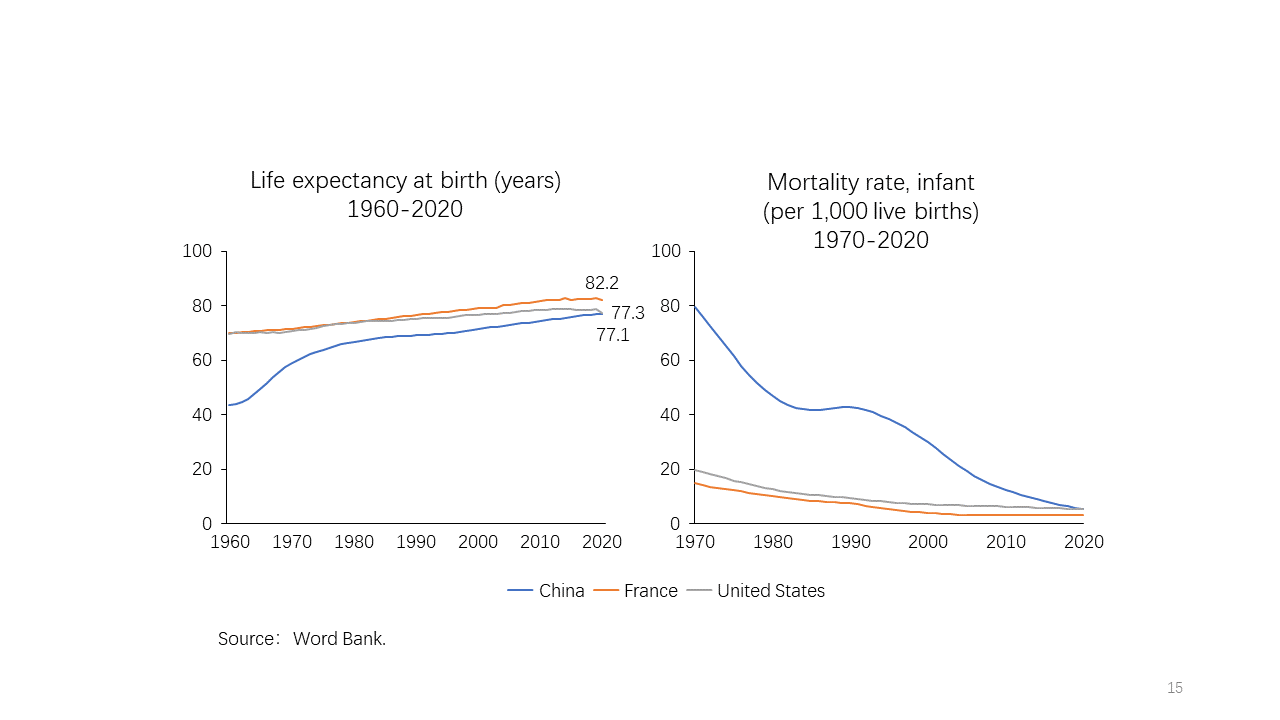

根据世界银行的数据显示,从1960年到2020年,中国的预期寿命从40岁出头增长到了77.1岁;而从1970年到2020年,中国的婴儿死亡率也从8%降低到5.4‰,两项指标都基本和欧美发达国家持平。

虽然中国的健康产业发展迅猛,然而谈及在健康领域的投入,根据2019年世界银行和世界卫生组织的数据显示,中国人在健康领域的支出占GPD的5%,而美国占比达到了17%,欧洲部分国家则在11%-12%之间。不难看出,中国的大健康产业还有极大的潜力继续发展。

根据艾媒咨询发布的《2022-2023年全球与中国大健康产业运行大数据及决策分析报告》,2021年中国大健康产业营收规模达8万亿元人民币。从产业规模来看,中国健康产业已经位居全球第二,仅次于美国。中国拥有庞大的人口基数和不断增长的人均收入,为健康产业发展提供了广阔的市场空间。

得益于国际化的快速发展,对于发展中国家而言,有三个加快出海速度的方法:第一,政府期望加快经济发展,并适当提供支持;第二,意识到某些领域的落后,并弥补不足;第三,融入既有全球价值链,汲取知识与网络。

跨出第一步

作为业务遍布全球的跨国生物制药企业,百普赛和康龙化成是如何开启自己的国际化征程的?他们的国际化基因缘何而起?

在陈宜顶看来,所有的上游公司,理论上都应该面向全球市场。所以,在公司成立一年后的2011年,百普赛斯在美国成立了子公司;2018年,百普赛斯在美国建立了创新实验室;2022年,百普赛斯又在瑞士开设了子公司。而现在公司约有近70%的业务都来自海外。

谈及公司是如何开启海外业务的,陈宜顶坦言,首先要明确自己要到底去哪里?然后要想清楚三个问题:

第一,是否对客户和市场有足够的了解,知道客户的痛点、行为习惯,了解当地的竞争环境等;

第二,让客户了解到产品的价值,于此同时,也需要了解接触到客户的种种渠道;

第三,确保产品的交付,其中包含了海关的规则、地方的政策等等。

而对康龙化成来说,公司出海的初衷则不太一样。李承宗说,公司有两个目标,第一是希望获得最前沿的技术,第二是招聘到最优质的人才。公司希望借由一些小的连接,去熟悉健康行业更为发达的欧美国家的运作模式,然后再慢慢拓展。

康龙化成选择通过并购实现上述两个目标并成功进入当地市场。作为一体化服务平台,康龙化成在并购时非常注重一体化的概念。然而,李承宗回忆道,在绝大多数情况下,并购的进程一定比预期更慢、难度更大。所有的并购都需要培育期,尤其是欧洲的运营成本非常高,并购成功后可能要两三年才可能看到利润。对于不少中国企业而言,用高昂的成本运营培育,可能需要更大勇气。

在业务端,康龙化成从全球客户和基金的角度赋能并购企业,梳理服务,对接公司现有业务,并发掘新的增长点;在财务上,康龙化成在人力资源上会进行较强的整合,通过优秀的本土领导者,加快一体化的进程。

陈宜顶也强调了当地领导者的重要性,不同国家的风俗习惯不尽相同,但商业语境中整体逻辑的差异并没有那么大,而这也是他在中欧Global EMBA课程中学习到的。

在Global EMBA的学习中,陈宜顶发现,很多东西是似曾相识的。然而,通过更加系统的梳理,会发现有一些工作虽然已经做了,但是没有很好地把它组织起来,所以在推进的过程中,就很难持续下去。此外,课程为大家提供了更加广阔的人脉和对不同文化的认知与理解。“这对于出海来说尤为重要”,陈宜顶认为,通过来自不同国家和地区的同学,能够更直观地了解不同文化,“这不仅仅单纯地通过课后的社交感受,还能在学习中感受他们不同的表达方式”。

对李承宗来说,Global EMBA课程为他切实解决了不少问题。过去几年,康龙化成有近二十位高管来到中欧学习,大家的反馈中都有一个核心的观点,那就是只要带着运营中的实际的问题来学习,通过系统化的梳理和与同学的交流互动,问题都会找到解决方案。“很难说是学到了某个单一的知识点,而是中欧Global EMBA为个人自我反思和发展提供了一个框架。”李承宗补充道。

在海外建立团队信用

哪怕商业语境的差异微乎其微,但在新的环境建立企业文化和团队信用也绝非易事。

陈宜顶强调,从战略性的角度考虑,出海时一把手一定不能缺席。哪怕是在沟通中存在一些分歧,但一把手必须抵达现场,坐下来真诚地对话,而这正是理解彼此立场,建立信任的最佳机会。

李宗承认为,这是一个自上而下的过程,需要高层管理人员有足够的时间来实施。另一方面,我们也需要了解海外同事的挑战和焦虑,并找到激励他们成为组织一部分的方法。李宗承解释说:“例如,我们大多数一线同事都是科学家,如果他们能够继续掌握最新技术并参与到最新的研发工作中,他们就能受到激励,充满活力。”

陈宜顶表示,一个公司要想成为全球化的公司,那整个公司的管理层都要坚守这一理念。对于百普赛斯而言,由于公司从初创时期就设置了全球化定位,公司无论在哪个国家都没有太多强调自己作为中国公司的定位,更多则是作为全球化公司出现在客户面前。

“最开始很多客户其实并不知道我们是哪里的公司,到后面才慢慢了解。但是公司优质的产品和服务已经给客户留下了深刻的印象”,陈宜顶补充道,“后来也就没人在意你来自哪里了”。

李宗承还提到了复杂的全球环境和地缘政治冲突,这些是个人和企业都无法控制的。然而,他们可以控制的是不断升级产品和服务,以超越任何政治担忧,为客户提供更好的体验。

出海不是“选择题” 而是“必答题”

那么,对于规模相对较小,尚未在海外建立业务的初创企业而言,现在是出海的好时机吗?

李承宗说,康龙化成是等到国内的运营已经逐渐看到未来的盈利能力的情况下,才开始进行海外布局,并给了团队足够长的时间周期来消化。他坦言,就现在的环境而言,出海的风险确实更大了。但是对很多企业而言,出海不是“选择题”,而是“必答题”,所以哪怕在风险较高的时间点,企业要做的就是做足充分准备,规避风险,提高成功率。以康龙化成的经验来看,找到体量差距较大的目标,会在一定程度上提高安全性。

陈宜顶则强调了公司出海的目的,在他看来,如果目的是获取市场、增加销售,小公司反而会更不敏感,核心问题还是公司能为当地市场提供什么价值。

关于中欧Global EMBA

中欧Global EMBA课程连续四年稳居英国《金融时报》全球第二。作为中国大陆地区首个全英文授课的EMBA课程,中欧Global EMBA课程以国际前沿教育理念为基础、中国本土商业实践为延伸,帮助学员系统学习商业认知和逻辑,全面提升其战略思维和管理能力。通过多元化的学员构成和遍布全球的丰富海外模块设置,以及贯穿始终的领导力体验和习得,课程致力于培养具备跨文化管理能力、践行合作、共赢理念的全球治理人才。该课程扎根于快速变化的全球商业经济环境,课程设置融汇中西,为跨国企业深耕中国市场和中国企业出海提供人才支持。